大型連休も終わり、お子様が体調不良になったり、登園渋りになったりしていませんか?このコラムでは、休み明けに体調を崩してしまう原因と対策を紹介していきます!

<目次>

・連休明けに体調を崩す原因

・登園渋りや体調を崩さないための対策

連休明けに体調を崩す原因

連休明けの子どもたち、大人と同様体調を崩しやすい時期です。考えられる原因をみていきましょう。

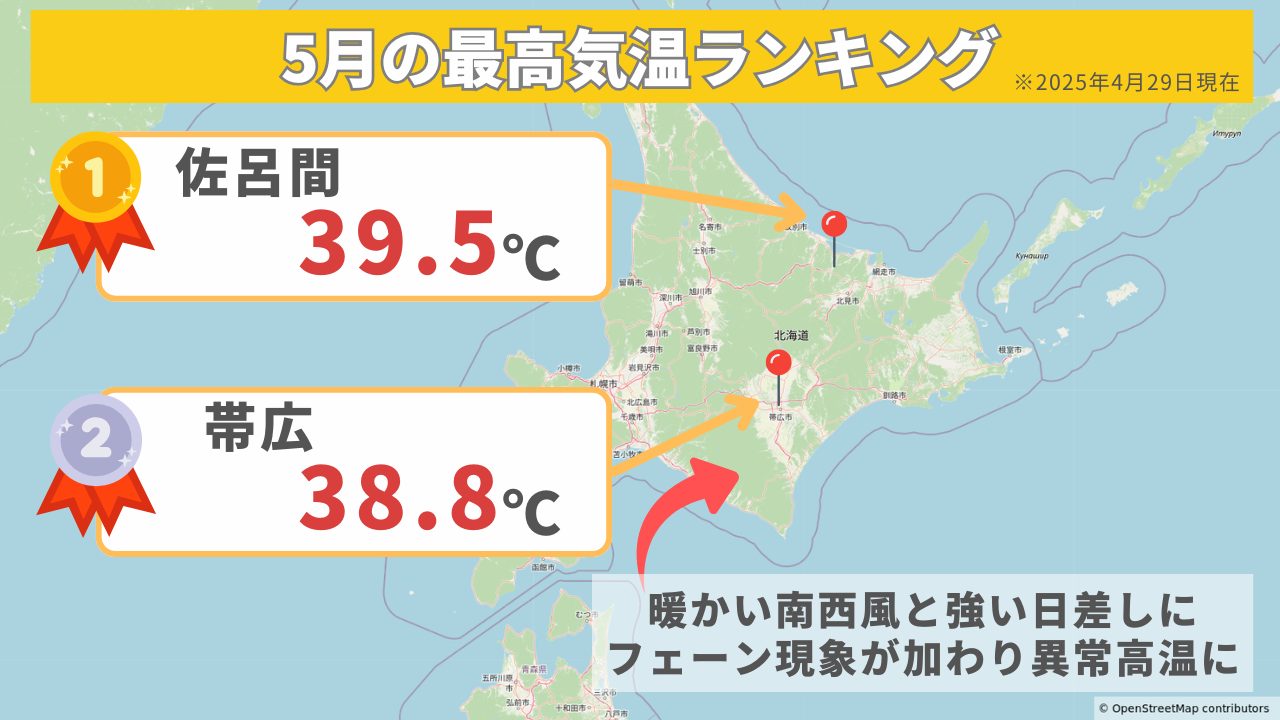

①急に暑くなる

ここ数年は、5月から最高気温が30℃以上の真夏日になる日も少なくありません。5月の暑さの記録を振り返ってみると、全国で最も気温が上がったのは、2019年5月26日の北海道佐呂間での39.5℃!!この日は、北日本の上空に暖かい空気が流れ込んでいた事に加え、高気圧の圏内だったため強い日差しが降り注いでいました。暖かい空気+日差しという気温が上がる気象条件に、さらに、フェーン現象という風下側に乾いた高温の風が吹き降りる現象が重なり、北海道各地で5月だというのに体温越えの危険な暑さを観測。東京都心でも同日は32.6℃まで上がり、5月で最も暑い日となりました。(2025年4月29日現在)

フェーン現象については、こちらの記事でわかりやすく解説していますので、参考になさって下さい!

まだ暑さに身体が慣れていない頃に、夏本番のような暑さに見舞われることになったり、朝晩や前日との気温差が大きかったりすることが、体調を崩してしまう原因の一つと言えます。

②疲れが溜まっている

4月から進級して新しいクラスや、保育園・幼稚園に入園して初めて集団生活を始めた子どもたち。1か月間頑張った分、元気そうに見えて、意外と疲れが溜まっています。

③長期の休みで生活リズムが崩れてしまった

大型連休などで長期間園や学校をお休みしていた場合は、起床時間・就寝時間や、ご飯の時間が乱れがちです。夜更かしをして睡眠時間が短くなったり、朝ごはんを抜いてしまったりすると、休み明けの体調不良につながってしまう事があります。

④流行り病による体調不良の可能性も

ただの風邪ではなく、登園停止・出席停止になるような感染症にかかってしまうことがあります。大型連休明けですと、例えば、溶連菌感染症、咽頭結膜熱(プール熱)、ロタウイルス感染症、手足口病などが代表的な感染症です。人の移動が多く、人混みへ出かけた方は、ウイルスをもらってきてしまっている事も。。。

主な症状については、こちらのコラムでご紹介していますので、参考になさって下さい。

●ロタウイルスについてはこちら

●手足口病と咽頭結膜熱(プール熱)についてはこちら

体調を崩さないための対策

①睡眠をしっかりとる

そもそも、子どもの睡眠時間は何時間が適切なのか知らなかった筆者。ということで調べてみました。厚生労働省の指針によると、子どもの年齢によって下記時間が睡眠時間の目安とされていました。

1-2歳児:11~14時間

3-5歳児:10~13時間

小学生:9~12時間

中学・高校生:8~10時間

併せて、質の良い睡眠ができるよう「朝食をしっかり食べる」「日中はできるだけ太陽の光を浴び、適度に身体を動かす」「寝る前はデジタル機器の使用を控える」という注意点も提示されています。

昼間はクタクタになるぐらいに遊び、しっかりご飯を食べて、寝てしまうという生活が理想的ですね。なるべく推奨の睡眠時間を確保できるよう、帰宅後速やかにお夕飯と入眠までいけるよう頑張りたいところです。。。。(遠い目)

②帰宅後、足も洗う

我が家の子どもたちが通っていた保育園は、はだし保育でした。お熱でお迎えコールによって保育園から2週間おきに電話がかかってきていた頃(上の子が保育園に入園した年で、ちょうど大型連休明けから6月いっぱいまででした、、涙)、泣く泣く保育園の先生に何か対策はないものか相談してみました。すると、先生が「家に帰ったら、足も洗うと良いかも!」とおっしゃるではありませんか。。。。

先生曰く、特に3歳ぐらいまでの小さな頃は、よだれやら鼻水やらを触った手で床も触りますし、いろんな菌もいる中裸足で生活しているので、園ではまめに足を洗うようにしているんです、とのこと。

それからなるべく帰宅後は足洗い、なんなら夏場は汗も流してしまえ~とお風呂まで済ませるようになった我が家。体調不良での呼び出しは、徐々に減っていき、足洗いの効果はあったのではないかと思っています。

③登園渋り対策には、お話を聞いてあげよう

お話ができる年齢のお子様なら、他愛のない事でも構いませんので、話を聞いてあげる機会を設けてあげると良いかと思います。我が家では、お夕飯の時間と、お風呂の時間が子どもたちの話を聞いてあげる時間になっています。

まだお話が難しい年齢のお子さんの場合は、一緒に絵本を読んだり、遊んだりして、ゆったり過ごせる時間を確保できると、安心感も得られますし、新しい環境に踏み出す勇気にもなるのではないかと思います。

<参考文献>

厚生労働省 健康づくりのための睡眠指針の改訂について(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001151834.pdf