2025年9月23日は、二十四節気のひとつ秋分(しゅうぶん)、そして秋分の日です。最近では、秋の大型連休シルバーウィークの連休日数を左右する祝日という印象をお持ちの方もいるのではないでしょうか。このコラムでは、そんな秋分の日の由来や、毎年日付が変わる理由、おすすめの過ごし方をご紹介致します。

秋分の日の由来、なぜ毎年日付が変わるの?

秋分の日は、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ための日として、1948年に祝日として制定されました。(国民の祝日に関する法律(祝日法))

元をたどると、戦前は「秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)」という歴代の天皇・皇后の霊を祀る儀式を行う日だったそうで、宮中行事が由来になっています。秋のお彼岸の中日にあたることから、お墓参りに行かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

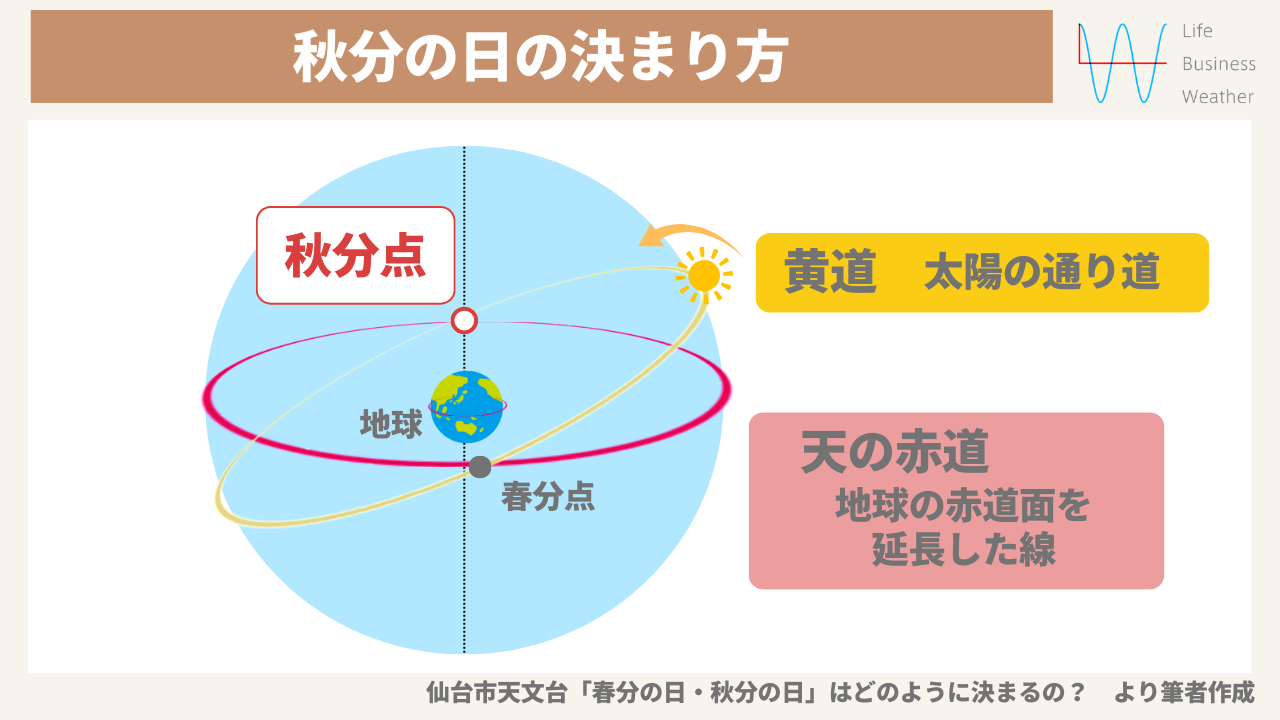

この秋分の日、毎年23日ではなく、年によって日付が変わっています。ちなみに2024年は9月22日で、来年2026年は9月23日です。秋分の日は、太陽と地球の位置関係から決まります。

太陽の通り道である「黄道」と、地球の赤道面を延長した「天の赤道」が交わる点のうち、北側の交点を「秋分点」とし、この点を通過する瞬間を「秋分」、秋分を通過する日のことを「秋分の日」としています。日本では、昼と夜の長さがほぼ等しくなり、秋分の日を過ぎると、段々と日の出ている時間が短くなります。

交点は南側にもう一つあり、こちらは「春分」と呼ばれ、通過する日を「春分の日」としています。

秋分ってどんな時期

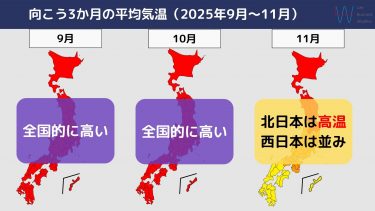

秋分の日は、秋のお彼岸の中日にあたります。秋のお彼岸は、秋分の日を中日とした前後3日間を合わせた合計7日間の期間です。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があり、例年だと、彼岸を過ぎれば暑さがやわらぎ過ごしやすくなってくる時期、、、、なのですが、今年も10月にかけて、全国的に気温の高い状態が続き、まだまだエアコンが活躍しそうです。

秋の運動会や屋外レジャーなど、外で活動する機会が増える時期ですから、引き続き熱中症対策を欠かさず、過ごして下さいね。

秋分おすすめの過ごし方

秋分の日の風習から、どのようなことをして過ごすと良いかまとめてみました。

●お墓参り

秋分の日は、ご先祖様や亡くなった方を思い出し大切にする日です。秋分の日を中日として、前後3日間を合わせた7日間は、秋のお彼岸の期間ですから、この期間にお墓参りやお仏壇のお掃除、お供えなど供養をすると良いでしょう。

●おはぎを食べる

お供え物の定番の食べ物である「おはぎ」。お彼岸におはぎを食べるようになったのは、江戸時代からと言われています。

あんこの材料である小豆の赤い色が邪気を払うと信じられていて魔除けの意味があったり、小豆は秋が旬であることから豊かな実りに感謝するためという理由もあるそうです。

ちなみに、小豆の粒と萩の花の形が似ていることから「萩の餅」と呼ばれ、その後「おはぎ」に変わったと言われています。春のお彼岸に食べる「ぼたもち」は、基本的にはおはぎと同じで、食べる時期によって呼び方が変わっています。

●生活や心のリズムを見直す

秋分の日は、昼と夜の時間がほぼ等しくなる、特別な一日です。秋分の日を境に、だんだんと夜の時間が長くなっていき、季節の変わり目と言えます。

仕事や家事・育児に忙殺されている方も多いかと思いますが、秋の夜長をリラックスして過ごせるよう、秋分の日をきっかけに生活リズムや心身のバランスを見直してみてはいかがでしょうか?

関連記事

二十四節気とは

https://sorakura.jp/24sekki/

<参考文献>

仙台市天文台

https://www.sendai-astro.jp/observation/blog/2021/02/qa602.html