春から夏にかけては気温が上がっていき、私たちの味覚にも変化がやってきます。

暑い日には冷たくてさっぱりしたものが、寒い日には温かくてこってりしたものを食べたくことは一般的ですが、これには体の基礎代謝に基づく明確な理由があります。

このコラムでは、冷やし中華やアイスクリームなどいくつかを例にあげて、気温と食べたくなるもの関係について解説します!

冷やし中華始めました!目安の気温や時期はいつ?

暑い時期になると食べたくなるものの一つが”冷やし中華”です。

”冷やし中華始めました”の文字をみると季節の移ろいを感じられますが、それでは具体的に冷やし中華はどのような気温のときに食べたくなるのでしょうか。

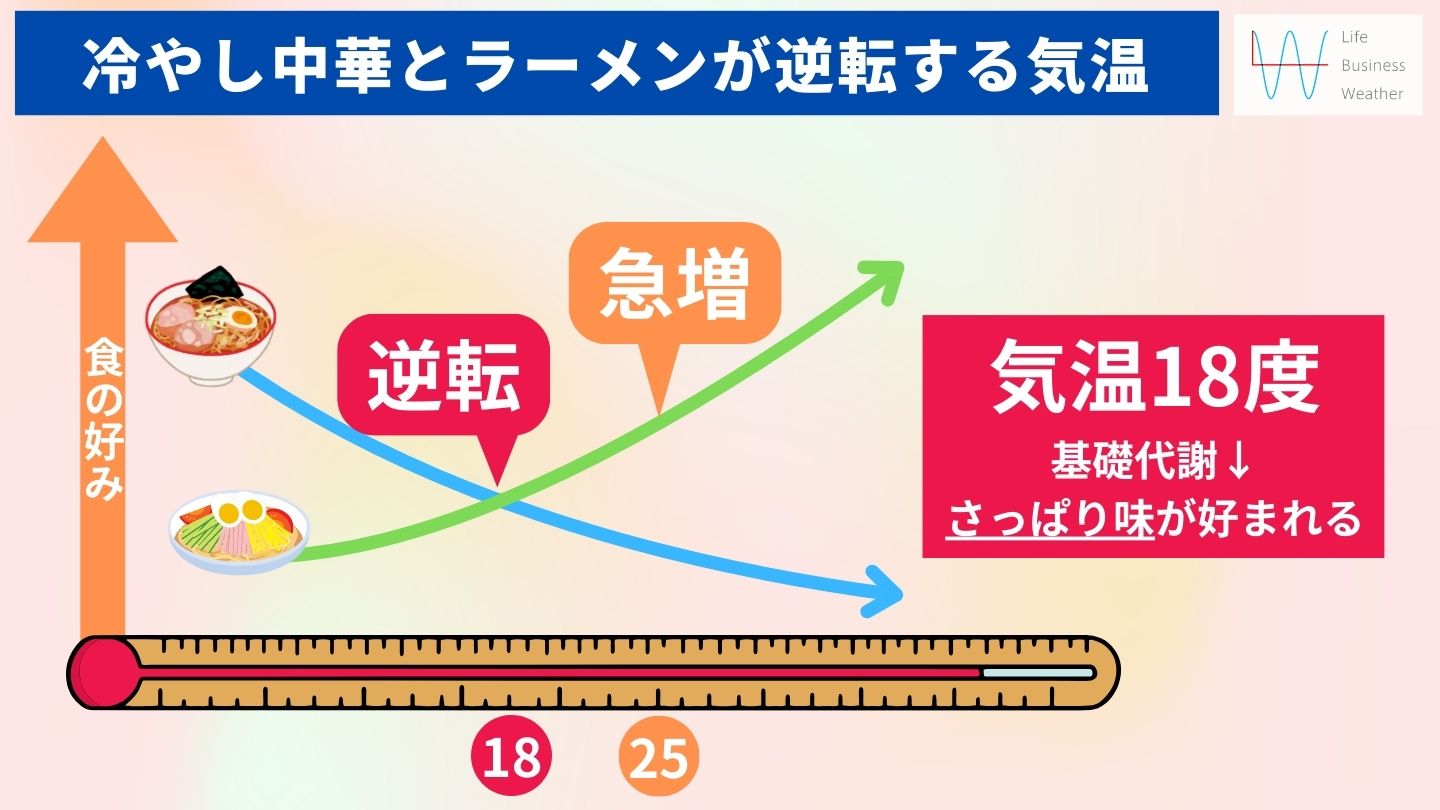

冷やし中華が食べたくなる気温は一般的には20℃ぐらいからで、25℃を超えるとピークを迎えるといわれています。この気温はあくまで目安であって、寒い日が続いていたのに急に気温が上がるなどの変化、湿度や風などの条件によっても変わります。ある店舗で行った調査では、同じ麺類でもラーメンは気温が上昇するにつれて売り上げが下がり、18℃を境に冷やし中華の販売数と逆転する現象が見られました。

東京都心を例にすると、平年(1991-2020年)の最高気温が20℃を超えるのは4月下旬で、6月に入ると25℃以上となります。それ以前にも気温が急上昇することがありますが、目安としては初夏の時期が冷やし中華を食べたくなり始めるタイミングといえそうです。

アイスクリームは気温が何℃で食べたくなる?かき氷との境目とは?

暑くなると食べたくなるものとしては、アイスクリームなどの冷菓、かき氷などの氷菓も代表的です。

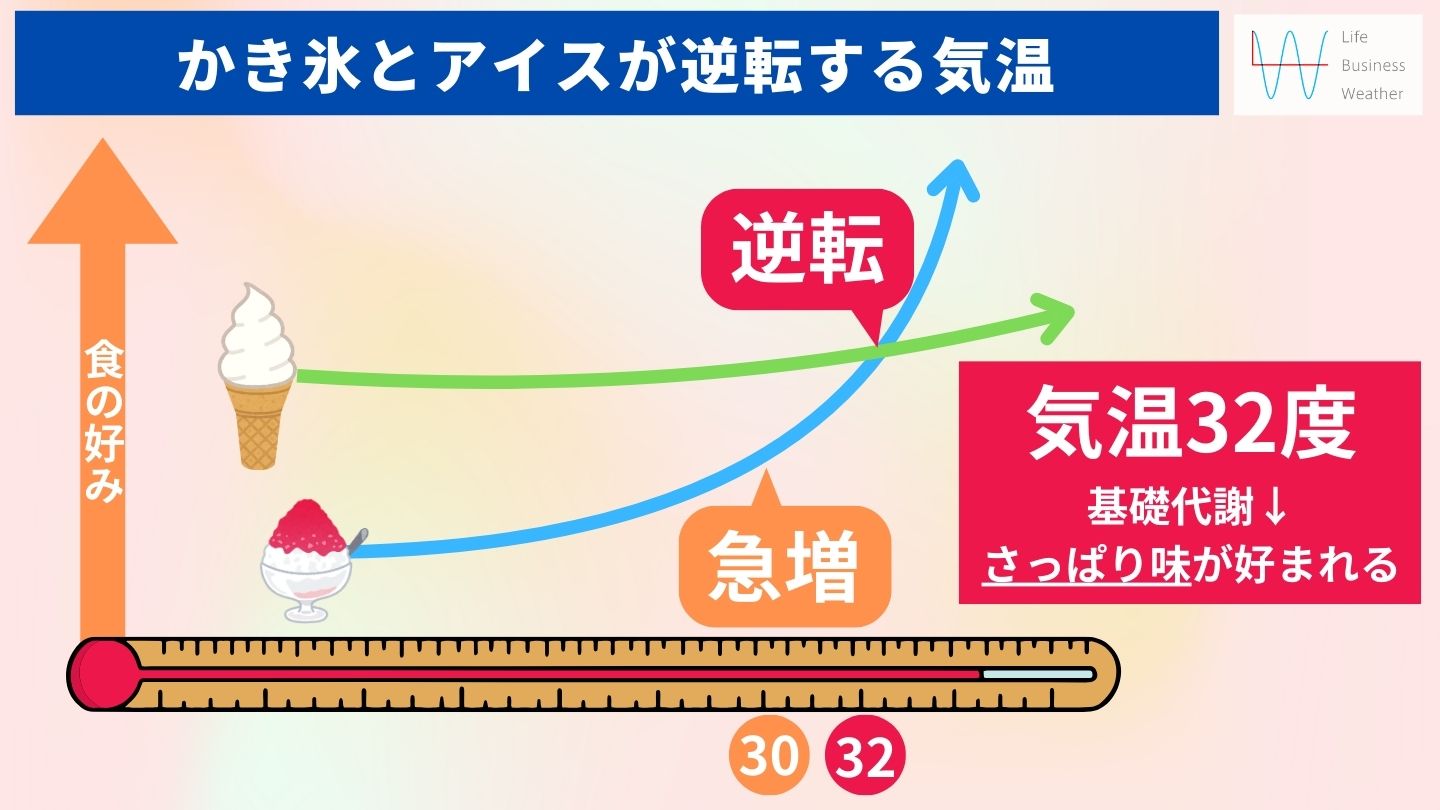

アイスクリームが食べたくなる気温は、目安として23℃ぐらいで、25℃を超えると一層おいしく感じられるといわれています。また、ある店舗で行なった気温とかき氷・アイスクリームの売れ行きの解析では、かき氷は最高気温30℃で売り上げが急増し、32℃を境にアイスクリームの販売数と逆転する現象が見られました。

気温と私たちが食べたい物の間には密接な関係がある!

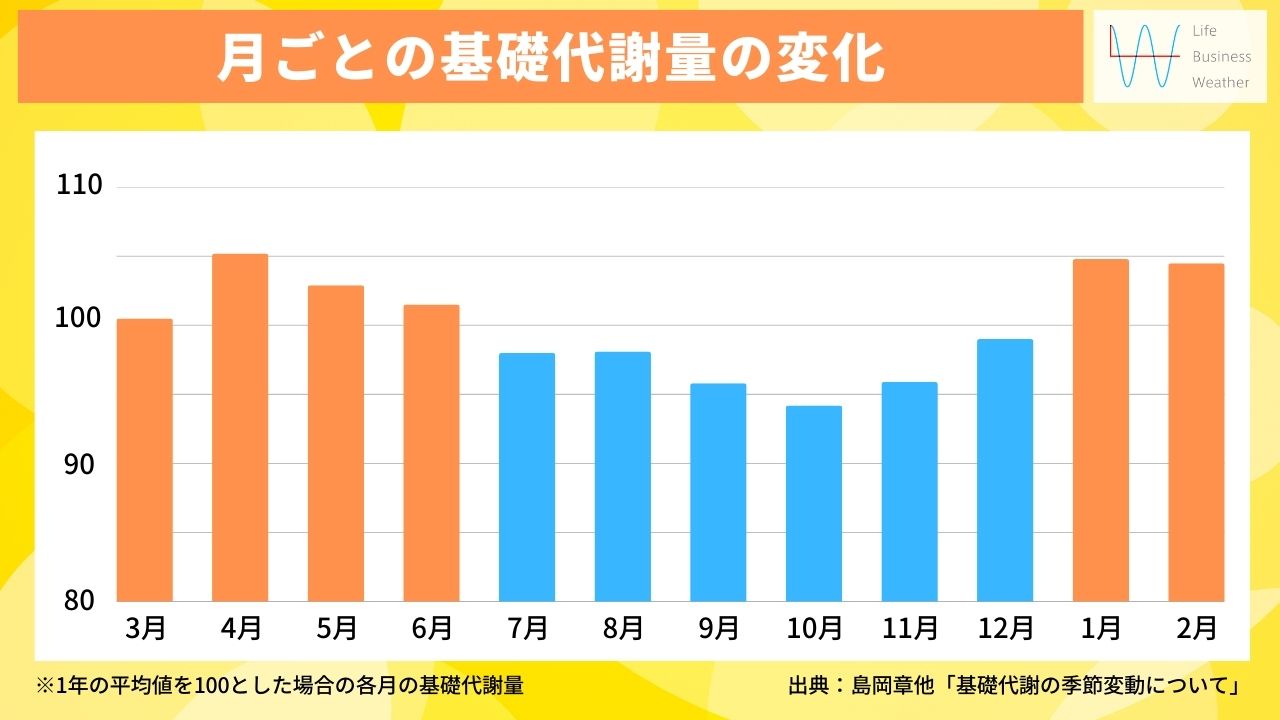

私たちが本能的に食べたいと感じるものと、気温の間には密接な関係があります。その鍵を握っているのは気温変化に伴う「基礎代謝量の変化」です。

基礎代謝量とは、呼吸や臓器を動かすなど、私たちが生命を維持するために使用しているエネルギー量のことです。1日に消費する総エネルギー量の約60%を基礎代謝によって消費し、主に体温を維持するためのエネルギーとして使っています。

基礎代謝量は季節変動をしていて、気温が高い時期は外気温と体温の温度差が少ないため、体温を36℃前後に維持するために使うエネルギー量は少なくて済み、基礎代謝量は低くなります。そのため、さっぱりとした低カロリーの食べ物や飲み物を欲します。気温が高くなっていく時に食べたくなるものの例としては、冷やし中華、そば、アイスクリーム、かき氷、ビール、お茶類などが挙げられます。

一方、気温が低くなると、外気温と体温の差が大きいため、体温を36℃前後に維持するためには、多くのエネルギーが必要になり、基礎代謝量が高まって、こってりとした高カロリーの食べ物や飲み物を欲するようになります。気温が低くなっていく時に食べたくなるものの例としては、鍋、煮物、肉まん、カルボナーラ、鍋焼きうどん、日本酒などが代表的です。

夏バテ防止に最適!冷やし中華にぴったりな食材とは?

冷やし中華に使われるお酢にはクエン酸が含まれていて、疲労回復や食欲増進効果があり、夏バテ防止にぴったりです。上にのせる具材を工夫して、さらに効果アップをしてみましょう!

・チャーシュー

豚肉にはビタミンB1が豊富に含まれていて、疲労回復に効果があります。ロースハムでも問題ありませんが、同じ量であればチャーシューの方がビタミンB1の含有量は多くなります。また、ボンレスハムもおすすめです。

・錦糸卵

卵は「完全栄養食」といわれるほど栄養価が優れていて、良質なタンパク質やビタミンB群、ミネラルが含まれています。ビタミンCは含まれないため、野菜などを組み合わせることで栄養バランスが整います。

・トマト

トマトには汗とともに流れやすいカリウムや疲労回復に効果のあるクエン酸が豊富に含まれていて、夏バテ防止に効果的です。また、赤い色のもととなるリコピンには抗酸化作用があります。

<参考>

・文部科学省 「日本食品標準成分表(八訂)」

・島岡章他「基礎代謝の季節変動について」(日生 気 誌24(1):3-8,1987年)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/seikisho1966/24/1/24_1_3/_pdf