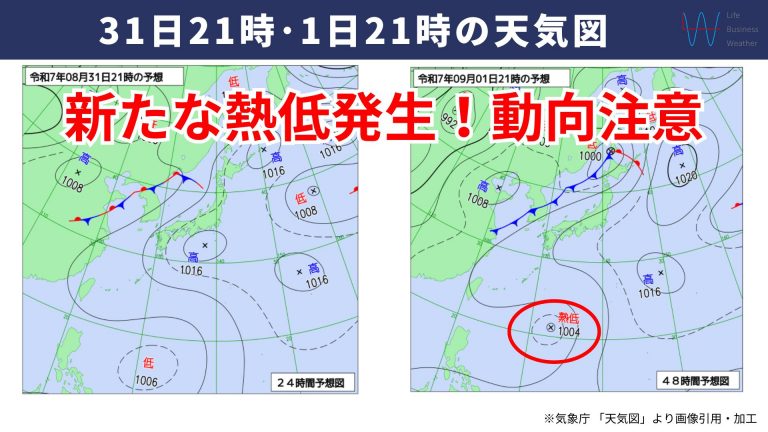

フィリピンの東の海上で雲まとまる!48時間後に熱帯低気圧に

フィリピンの東の海上では、活発な雲がまとまり始めています。今日31日(日)3時時点では、低圧部(気圧がほかより低いものの、中心の位置が不明瞭な部分)が解析されていて、今後は北上しながら発達しそうです。

明日1日(月)の夜9時には熱帯低気圧にまで発達する予想で、今後の動向に注意が必要です。

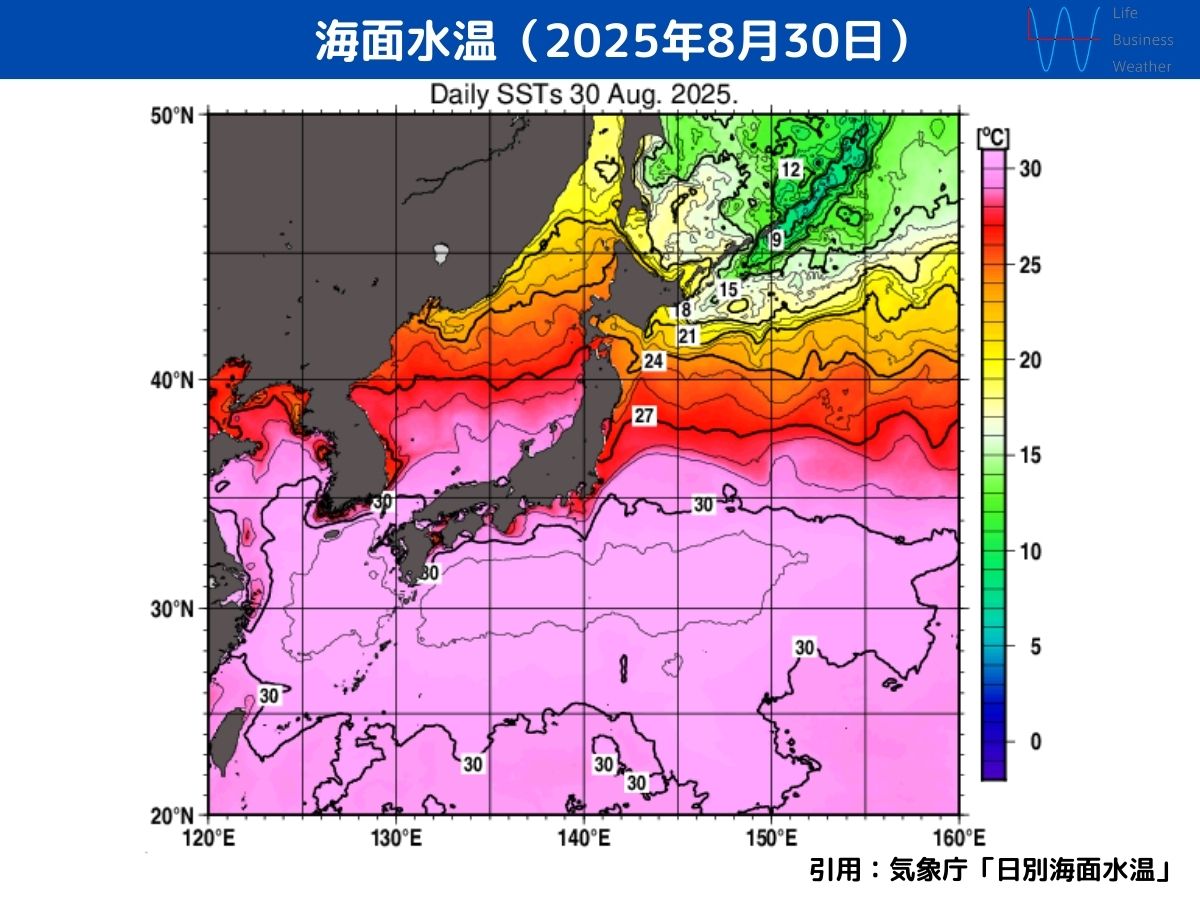

日本近海も海水温が高い!台風が発達しやすい環境

日本の近海は海面水温が平年より3度以上も高く、関東の南岸まで30度以上の海域が広がっている状態です。

台風や熱帯低気圧は、海水が蒸発する水蒸気をエネルギー源に発達します。このため、発達には海水温が高いことが条件の一つとなっていて、一般に台風は27度以上の海域で発生・発達すると言われています。

台風や熱帯低気圧には、上空の風などの条件も加わるため、一概には言えませんが、今月の21日(木)に発生から約8時間で鹿児島県に上陸した台風12号のように日本の近くで台風まで発達して、そのまま上陸となる可能性も否定できません。

台風の発生・接近に備え、普段から防災意識を高めることが重要です。

防災の日を前にいま見直したい対策3選

9月1日は『防災の日』となり、過去には伊勢湾台風や令和元年房総半島台風(2019年台風15号)が9月に上陸していて、9月は台風襲来の多い時期となりますので、いまのうちに防災の意識を高めましょう!

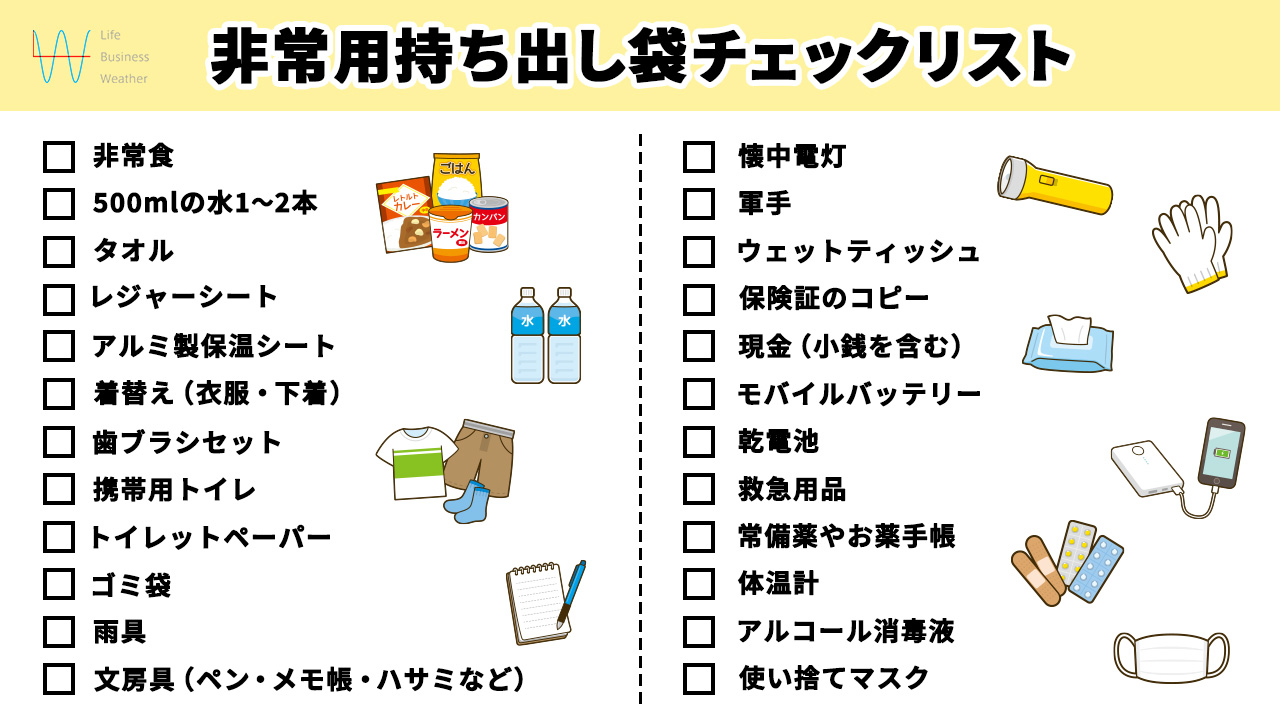

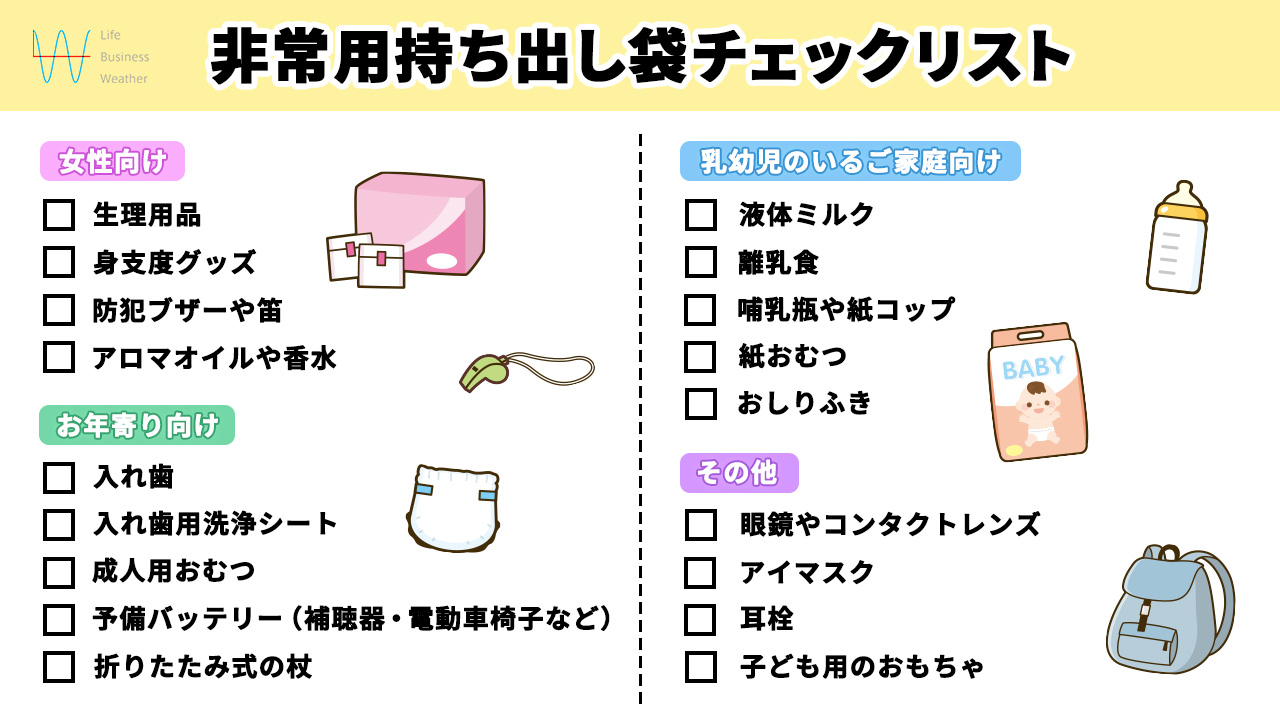

①非常用持ち出し袋の中身をチェック

災害の発生時には、必要なものが手に入りにくくなります。非常用持ち出し袋をお持ちの方は、いま一度中身を点検してみましょう。3日分の飲食料の賞味期限のチェックや、モバイルバッテリーが使えるか、性別・年齢・持病の有無に合わせて内容を検討してください。

普段から食材を多めに買って、使った分を買い足す『ローリングストック』もおすすめです。

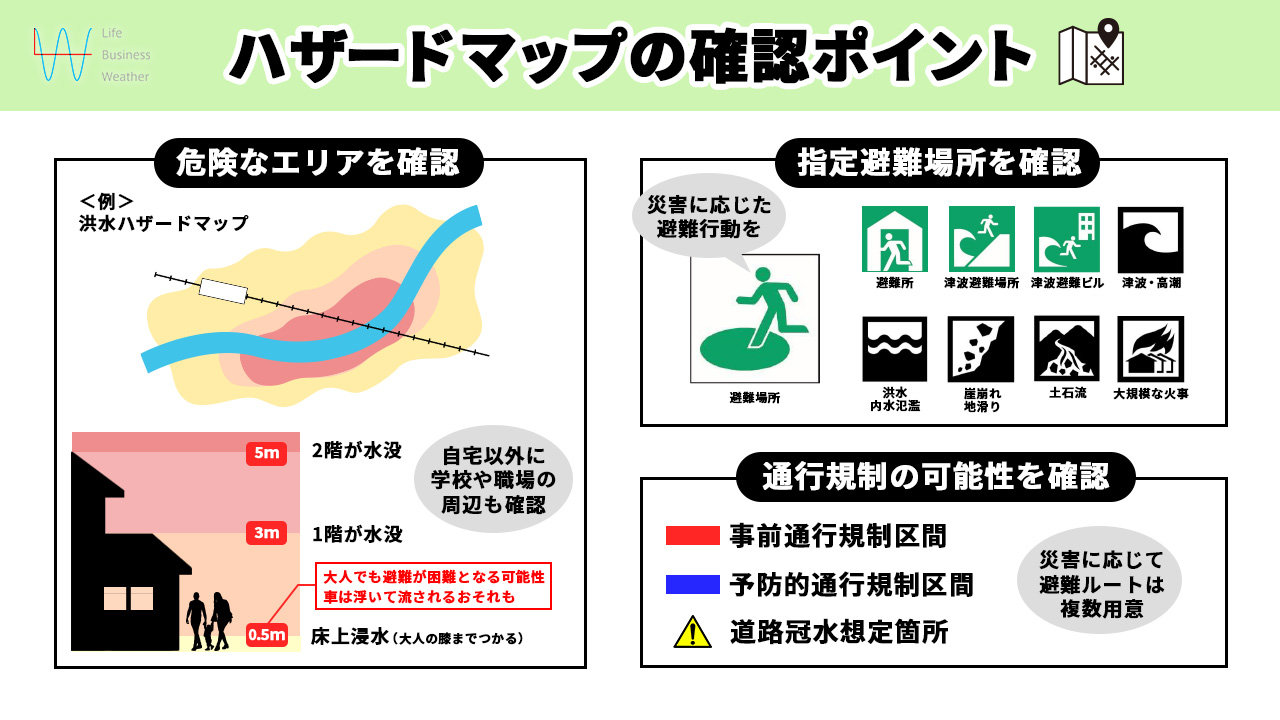

②ハザードマップをチェック!避難所に足を運んでみる

ハザードマップは、被害想定エリアや避難する場所などを表した地図のことです。市区町村ごとに作成されていますので、自宅や学校・職場周辺の危険な場所を確認しましょう。

また、実際に避難所へ足を運んでみると、新たな発見があるかもしれません。地震が発生する場合はブロック塀やガラス張りのビルの前は迂回する、大雨の場合はアンダーパスなどを通らないなど、複数のルートを検討してみましょう。

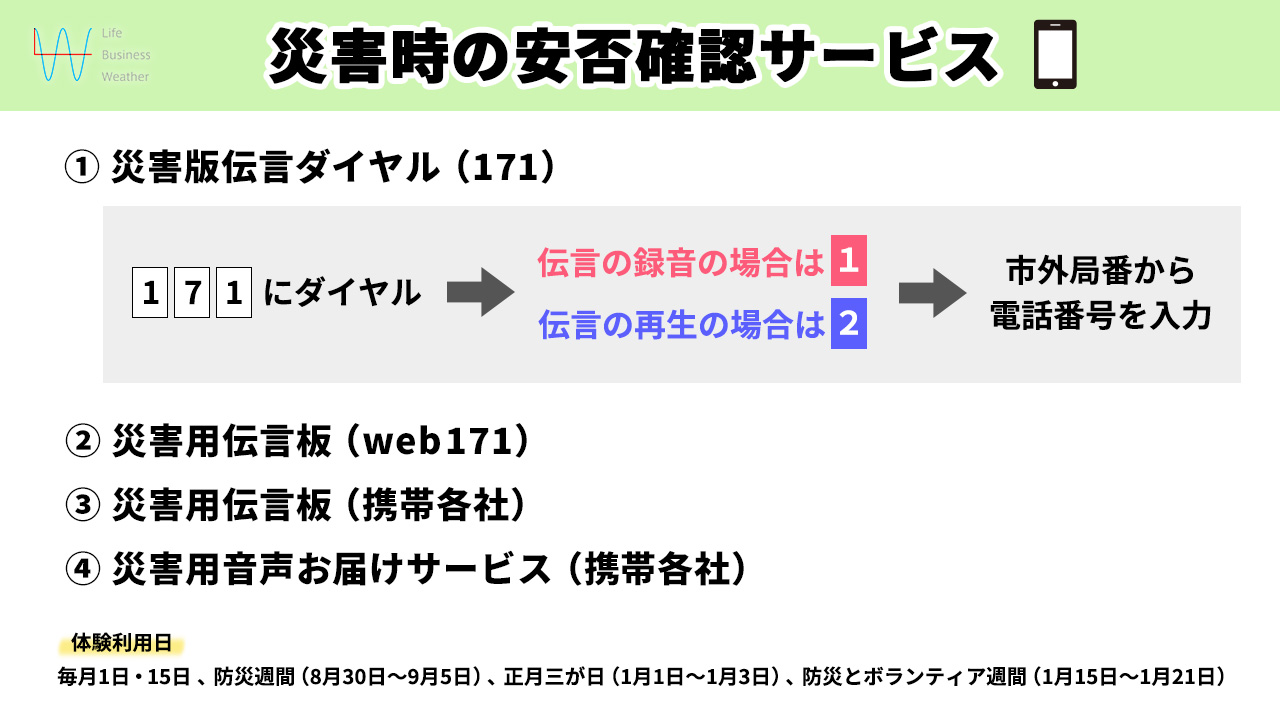

③災害伝言ダイヤルを試してみる

災害の発生直後は、電気が止まったり、電話が通じなかったりと、連絡を取り合うことが難しくなります。事前に待ち合わせ場所を決め、災害用伝言ダイヤルなどの使い方を確認しましょう。防災週間の9月5日(金)までは、安否確認サービスの体験期間となります。

<そらくら関連サイト>

・大雨のキーワードを確認「もしもの防災」

https://sorakura.jp/moshimo-bousai/

・100mmの雨ってどんな雨?

https://sorakura.jp/20240828201-3/

・最新の天気図をチェック

https://sorakura.jp/chart/