すでに鼻詰まりや目のかゆみなど花粉症の症状が出ている方もいらっしゃるかもしれません。2025年の花粉飛散量は多いのか、現在の飛散状況と今後の見通し、花粉症対策について解説していきます!

2025年の花粉飛散状況

今年2025年は、東京都や神奈川県、静岡県などで1月中に飛散の開始が始まり、例年よりも早い花粉症シーズン入りとなっています。東京都大田区の花粉観測点では、1月8日に花粉の飛散開始と判定され、1985年の調査開始以来最も早い飛散開始となりました。

ちなみに、花粉飛散開始日とは、1平方センチメートルあたりの花粉の飛散数が、2日連続して1個以上に観測された日の最初の日とされています。

今年2025年の飛散量は多いのか少ないのか、確認していきましょう!

2025年花粉飛散量の見通しとピーク

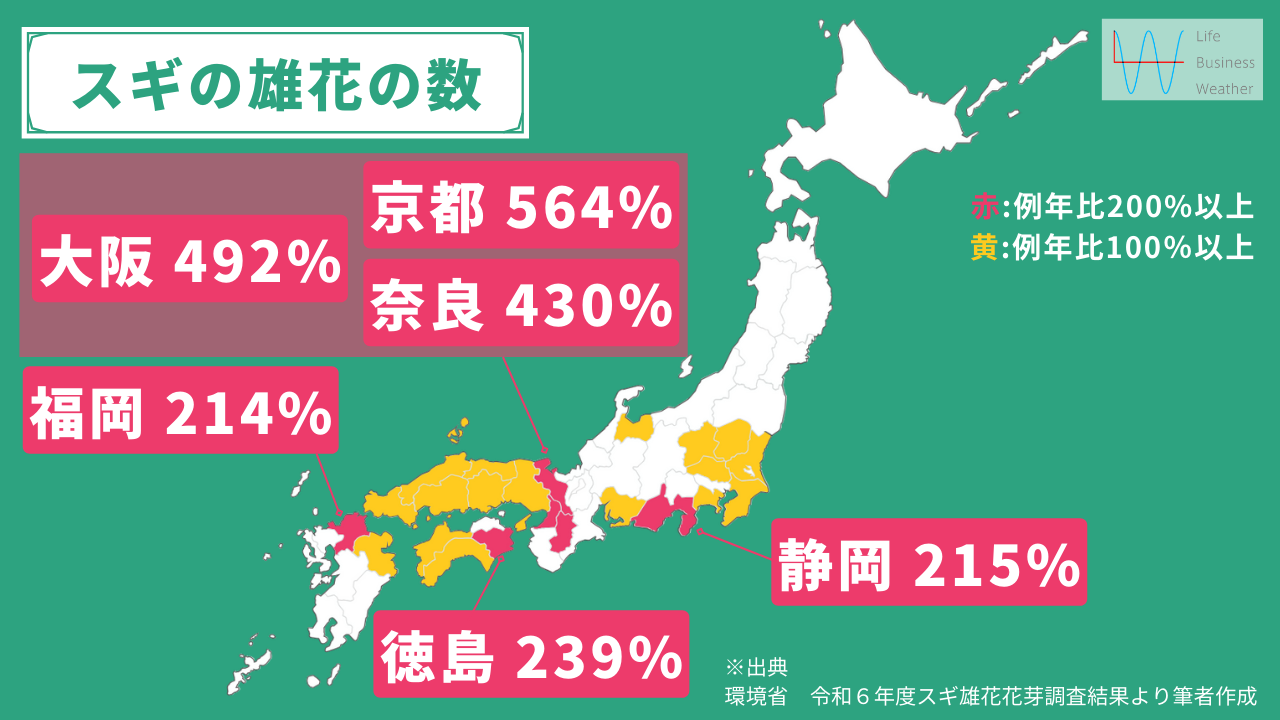

環境省が行った調査によると、スギ花粉を作る花芽の量は、過去10年平均値と比較して全国的にやや多い傾向にあり、花粉の飛散が多い見込みです。特に、近畿地方は花芽の量が多く、京都や大阪、奈良県では例年の4倍~5倍もの量が観測されているとのこと。

このため、今シーズンのスギ花粉の飛散量は、全国的に多くなると予想され、花芽が多く確認された地域では、しっかりとした花粉対策が必要です。

・なぜ早く飛散し、飛散量が多くなる?

スギ花粉の飛散量は、気象条件や前年の花粉生産量、スギの樹齢など様々な条件で毎年大きく変動しています。

はじめに、花粉の生産量と気象条件について詳しく解説していきます。

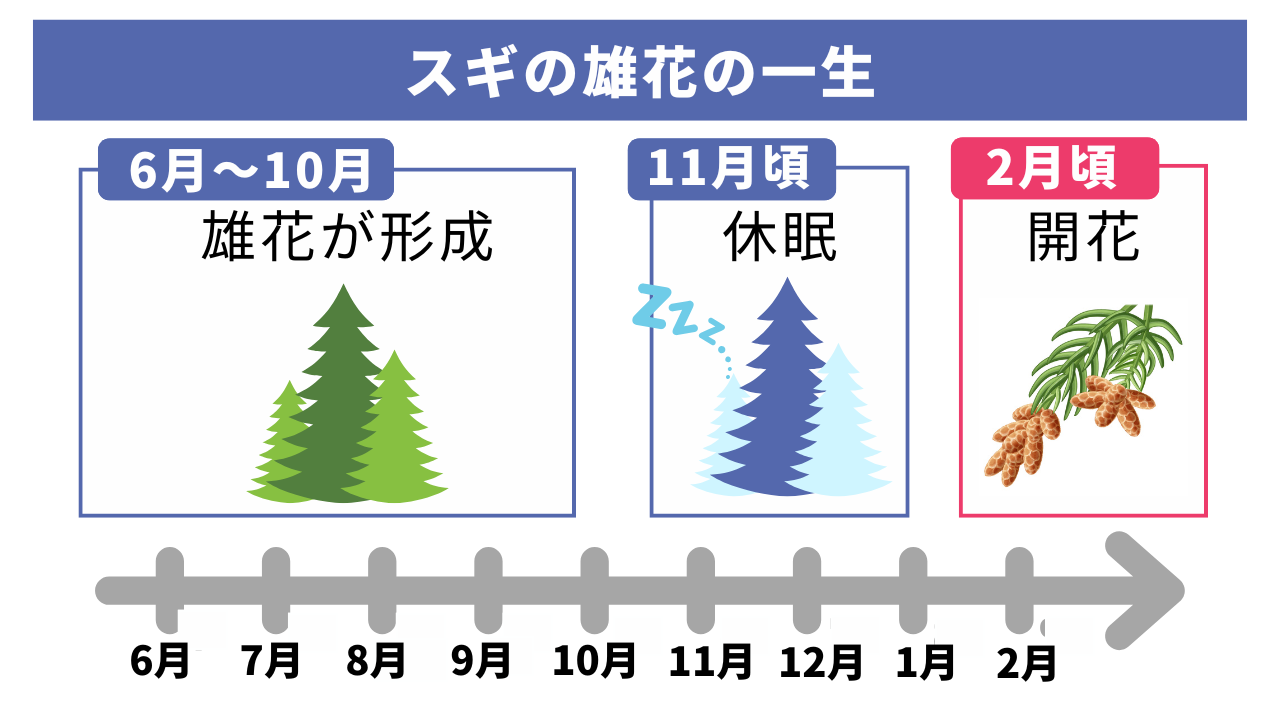

スギは、4月以降に新しい葉が伸び、6月から秋にかけて雄花が作られます。この夏から秋に日照時間が長く、気温が高いと作られる雄花の量が多くなります。11月頃までに雄花の中には花粉が作られ、その後冬になると一度休眠に入ります。一定の期間低温にさらされることで休眠から覚め、気温の上昇とともに開花します。つまり暖冬であるほど早めに開花するということですね!

続いて、前年の花粉生産量との関係について説明していきます。花粉の飛散量は、前年に多く作られ飛散している場合は、翌年の生産量が抑えられる、反対に、前年の生産量が少なければ、翌年の生産量が増えると言われています。

・2025年の飛散数が多くなる理由

今年の花粉飛散量が全国的にやや多いと言われている理由は、大きく二つあります。

①2024年は「猛暑で、日照時間が多かった」

昨年2024年は、体温を上回るような酷暑に見舞われ、さらに暑い期間が長く続いた年でした。このため、花粉が多く作られる条件である「高温と多照」の二つの条件が揃っています。

②前年の飛散量が少なかった

さらに、昨年2024年は花粉の飛散量が少なめだったため、今年は花粉の生産量が多くなっています。

・花粉飛散のピークは?

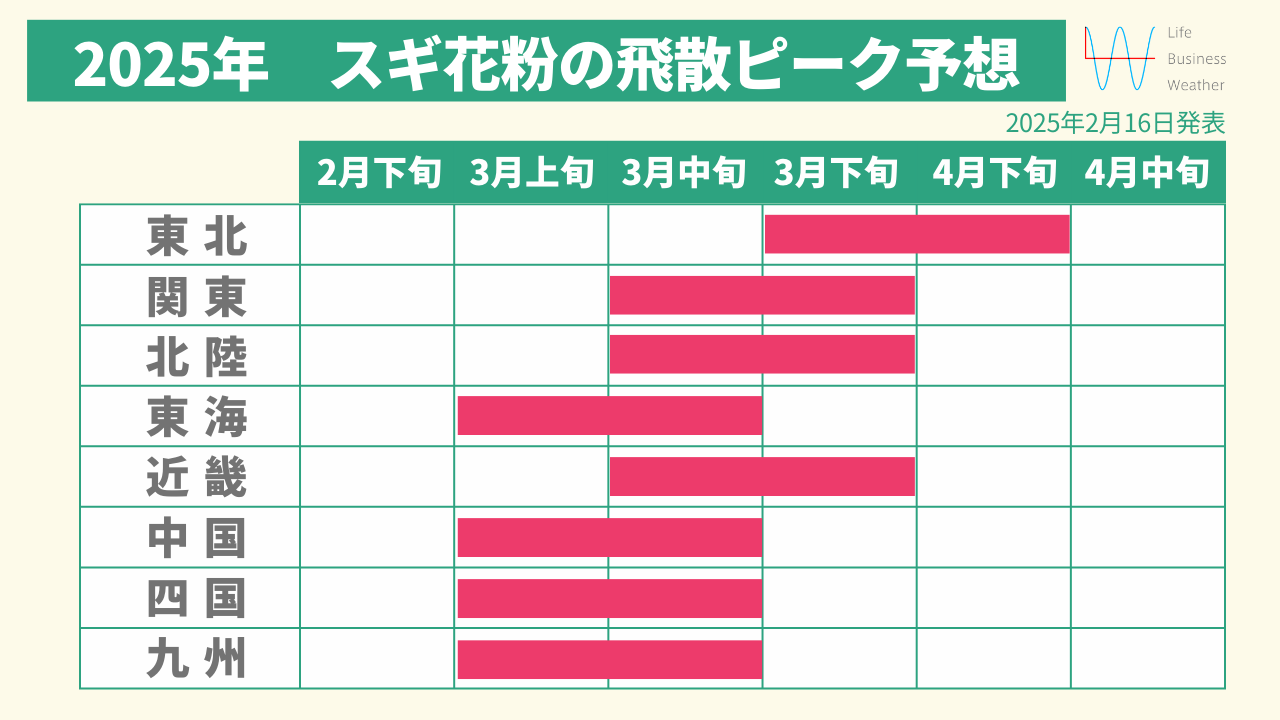

花粉の飛散ピークは、全国的に例年通りで、東海地方や中国・四国地方、九州地方で3月上旬、関東地方や北陸・近畿地方は3月中旬、東北地方で3月下旬からの予想です。

花粉症の症状と予防方法

・どうして花粉症になるの?

花粉症とは、スギなどの花粉が体内に入ることで引き起こされるアレルギー疾患です。身体の中に花粉などの異物が入り込むと、体内では、異物を排除しようと異物に結合する抗体が作られます。一般的には、抗体を作り次に異物が入り込んだ際に対応しようという働き(免疫反応と言います)は、通常身体にとっては良い反応ですが、この働きが過剰反応してしまうことを「アレルギー」といいます。

花粉が体内に入ってすぐにアレルギー反応が起こる訳ではなく、数年から数十年花粉を取り込むと抗体の量が増加することで、花粉症の症状が現れるようになります。人により個人差がありますが、近年では花粉量の増加や食生活の変化などによって、発症する期間が短くなり、小さな子どもでも花粉症に悩まされるようになっています。

症状の原因となる花粉は多く、これまで報告されている植物は60種類にも上ります。例えば、スギの他、ヒノキやブタクサ、ヨモギなどがあります。

・花粉症の症状

花粉症の場合は、花粉が異物になっているので、この異物を排除しようと、くしゃみや鼻水・鼻づまり、目のかゆみ・涙といった症状が現れます。また、皮膚が荒れたり、咳や喘息の発作が起きることも。

・花粉症の予防方法

ずばり、なるべく花粉を身体の中に取り込まないことが一番の予防方法です!外出する時・外から帰ってきた時・家事をする時の3つのシチュエーションごとに、予防のポイントを見ていきましょう。

①外出する時

鼻や目に花粉が付かないよう、顔にフィットするマスクや眼鏡をつけましょう。つば付きの少し深めの帽子も、花粉予防に効果があります。また、花粉が付かないようにアウターの素材は、ツルツルしたものを選ぶと良いでしょう。静電気防止スプレーや花粉の吸着をガードしてくれるスプレーをしておくと、より効果的です。

②外から帰ってきた時

部屋に入る前に、服に付いた花粉を払い落しましょう。肩や腕の部分だけでなく、静電気が発生しやすい鞄とこすれる部分や、コートの裾、ズボンのふくらはぎ部分などもしっかり払うようにして下さい。さらに、粘着ローラーを使うと、より室内に入り込む花粉量を少なくすることができます。

その後、手洗い・うがい、可能であれば洗顔までしてしまいましょう!

③家事をする時

洗濯物は出来るだけ室内干しにしましょう。布団も、なるべく外干しは控え、外に干した場合は、掃除機をかけることで布団に付いた花粉量を減らす事ができます。

掃除機をかける際は、室内に溜まった花粉が舞い上がりやすいため、手早く行います!できれば、掃除機をかける前に、濡れ雑巾やお掃除シートなどで拭き掃除をしておくと、舞い上がる花粉量を減らすことができます。部屋の角やフローリングの溝には花粉が溜まりやすいため、念入りに行いましょう。さらに、カーペットやソファー、カーテンも、繊維に花粉がからまりやすいため、花粉シーズンは掃除機掛けがおすすめです。

・花粉が多く飛ぶ気象条件

花粉は、①晴れて気温が高い日、②空気が乾燥して風が強い日、③雨上がりの次の日に、多く飛びやすいと言われています。

さらに、一日の中でも2回ピークがあり、昼前後と日没後に飛散量が多くなる事がわかっています。これは、スギ林から飛び出した花粉が風に乗って昼前後に都市部に到達することと、上空に舞い上がった花粉が日没後に地上に落ちてくるためです。

・花粉症の治療方法

花粉症の治療には、内服薬や点鼻薬・点眼薬などで症状を抑える対処療法が一般的です。毎年症状が現れる方は、症状が軽いうちに病院を受診し、お薬を使用しましょう。今年はじめて、くしゃみや鼻水・目のかゆみなどの症状が現れてしまった方は、早めに医療機関で花粉症かどうか診断してもらうと良さそうです。

花粉症に関するこちらの記事

【医師監修】子供の花粉症と風邪 症状の見分け方のポイントと対策

<参考文献>

環境省 報道発表資料 令和6年度スギ雄花花芽調査の結果等について

環境省 花粉症環境保健マニュアル2022(令和4年3月改訂)

東京都 花粉症一口メモ